|

|

|

田中賞 (作品部門) 受賞作品

(出典:土木学会「橋 2006-2007」,「橋 2007-2008」)

平成19年度受賞

新豊橋 (しんとよはし)

企業者:足立区,北区,都市再生機構 東京都心支社

設計者:大日本コンサルタント

施工者:川田工業・IHI・JFEエンジニアリングJV,島村工業,日特建設

所在地:東京都足立区新田三丁目34番〜北区豊島六丁目15番地内

上部工形式:鋼単純箱桁+アーチ複合橋(鋼床版)

下部工形式:逆T式橋台,中掘り鋼管基礎

橋長:105.0m 支間割:102.7m

新豊橋は,東京都足立区と北区を結ぶ隅田川上流にかかる鋼単純箱桁橋にアーチ橋を複合させた橋梁であり,隅田川両岸の再開発地区を結び,地域住民の交流を促す橋梁として建設された.地域景観に調和し,住民に支持される橋梁とするため,景観委員会と住民懇談会が設けられ,歴史と品格のある隅田川に架橋する橋としてふさわしいデザインコンセプトが設定された.その結果,「周辺景観に調和する高さの低いアーチによって補剛された新しい形式の実現」,「美しい4次曲線を用いた滑らかなアーチ」,「心地よい歩行体験をもたらすディテールデザイン」など,新しい時代を象徴する橋が架けられた.架橋地点付近は,中高層の集合住宅が建設されている地域であり,周辺建築物との調和という観点から,曲げモーメントが大きくなる鋼単純箱桁橋の支間中央付近をアーチで補剛した形式が採用されている.また,橋長は105mでアーチライズが8mと低く設定されており,アーチの横つなぎ材を省略して利用者への開放感を演出した構造となっている.桁とアーチの連続性を確保するため,上フランジには4次曲線を採用し,主部材は全断面溶接が採用された.本橋は,都市内河川の橋梁として,周辺景観に調和する新しい構造形式を実現している.

平成19年度受賞

九重 "夢" 大吊橋 (ここのえ"ゆめ"おおつりはし)

企業者:九重町

設計者:協同エンジニアリング

施工者:川田工業

所在地:大分県玖珠郡九重町大字田野

上部工形式:単径間無補剛吊橋,プレキャストRCブロック床板+グレーチング床板

下部工形式;主索用:重力式アンカレイジ,耐風索用:グラウンドアンカー

橋長:390.0m 支間割:390.0m

九重 "夢" 大吊橋は,日本滝百選である「震動の滝」を見下ろし,遠方に九重連山を望む豊かな自然と温泉に恵まれた景勝地に建設された歩行者専用の無補剛吊橋である.この橋は,より多くの観光客を誘致し,架橋地点の大分県九重町を活性化させるためのランドマークとして建設が熱望されていた.本橋は中央径間長390m,路面地上高さ173mが日本一の歩行者専用無補剛吊橋であるため,風荷重や歩行者荷重に対する安定性の確保が重要課題であった.このため,耐風対策として床組みにRCブロック床版を用いて,ケーブルの剛性を確保するとともに,風洞試験を行い,床組み側面に空力安定化のためのフェアリングを設置した.また,歩行者荷重を時刻歴応答解析により検証するとともに,実橋振動試験による振動対策の確認がなされた.主塔は,4ブロックを地組立てした後に,油圧クレーンにより組み上げられ,パイロットロープはヘリコプターによって施工された.吊橋の架設地点が急峻な渓谷であるため,床組みや耐風索は,主索アンカーと主塔を利用したケーブルクレーンにより施工が行われた.本橋の利用者は予想を大幅に上回り,地域へ多大な経済効果をもたらした.本橋は地域振興に大いに貢献する日本一の補強者吊橋を様々な技術と検証によって実現したものである.

平成19年度受賞

港大橋 (みなとおおはし) の巨大地震に対する構造再生

写真提供:平野暉雄

企業者:阪神高速道路

設計者:建設技術研究所,日立・HSE建設JV,横河ブリッジ・横河工事JV,石播・イスミック建設JV,三菱・三菱重工工事JV,川重・片山JV

施工者:日立・HSE建設JV,横河ブリッジ・横河工事JV,石播・イスミック建設JV,三菱・三菱重工工事JV,川重・片山JV

所在地:大阪府大阪市港区海岸通3〜同住之江区南港東9

上部工形式:鋼ゲルバートラス橋

工種:床組免震,制震ブレース,部材補強,落橋防止システム

橋長:980.0m 支間割:235.0m+510.0m+235.0m

港大橋は,阪神高速道路湾岸線の大阪港に架かる中央径間長510m,全長980m,最大主構高68.5mの長大トラス橋で,1974年に完成した.港大橋では,レベル2地震動に対する耐震補強に対して,従来の耐震補強設計の概念から抜け出し,床組免震と制震部レースによる免震・制震技術を積極的に取り組んだ損傷制御設計の考えを採用している.床組免震では低摩擦のすべり免震支承と積層ゴム支承による免震支承システムを用い,長大橋特有の構造特性を考慮したすべり係数とゴム剛性の最適化を図った.また,制震ブレースは,施工性とガセット取り付け構造を考慮した並列型制震ブレースを開発し,長大ブレースの初期不整,横梁の脆弱性の課題を克服して適用に成功している.その他に,フェイルセーフ機能を重視し,ゲルバーヒンジ部の吊材落橋防止ケーブル,超大型の中間支承のアップリフト拘束ケーブル,変位制御型段差防止などの落橋防止システムの開発を行った.本構造再生では,従来の耐震補強設計に基づく補強工事費の約2/3で済み,約20億円のコスト縮減が図られるとともに,地震対策だけではなく,強風に対する制震効果,リダンダンシー確保などの安全性の向上にも寄与している.また,他の長大橋への適用も検討されており,有用性,発展性が高く,今後の長大橋の耐震補強技術に大きく寄与するものと考えられる.

平成19年度受賞

山切1号高架橋 (やまきりいちごうこうかきょう)

企業者:中日本高速道路 横浜支社

設計者:中日本高速道路 横浜支社,アジア航測,三井住友建設・安部日鋼工業JV

施工者:三井住友建設・安部日鋼工業JV,東鉄工業,三井建設・勝村建設JV

所在地:静岡県静岡市清水区

上部工形式:PC15径間連続箱桁橋(上下線供)

下部工形式:鉄筋コンクリート橋脚,直接基礎,深礎杭,大口径深礎

橋長:(上り線)717.0m,(下り線)709.0m

最大支間長:(上り線)49.0m+2@50.0m+5@45.0m+5@50.0m+47.0m+44.0m

最大支間長:(下り線)49.0m+2@50.0m+5@45.0m+4@50.0m+2@47.0m+39.0m

山切1号高架橋は,第二東名高速道路と東名高速道路とを結ぶ清水連絡路の伊佐布IC〜尾羽ICに位置する橋長約700m,最大支間50mのPC15経間連続箱桁橋である.本橋は急峻な山間部に位置するうえ,民家やみかん畑に近接しているため,地域改変と周辺環境に与える影響の最小化が求められた.このため,上部構造の架設工法を固定支保工によって場所打ちで架設する工法から,架設桁によってプレキャストセグメントを架設する工法に替え,地域改変面積を大幅に減少させた.プレキャストセグメント工法の採用に当たっては,様々な工夫や新技術を適用し経済性の追求と工期の短縮を図った.柱頭部を2分割のセグメントとし,横桁を後施工とすることで軽量化し,架設桁による柱頭部セグメントの架設を実現した.また,柱頭部セグメントを基準セグメントとして使用し,工期の短縮を図った.さらに張出し床版をリブ・ストラット構造とし,後施工とすることで,コア断面のみを先行して架設した.この結果,架設桁の小規模化,柱頭部仮固定法の簡素化を実現した.本橋は,プレキャストセグメント工法の適用範囲拡大の可能性を示し,今後の橋梁技術の発展に大きく恵与するものと考えられる.

平成19年度受賞

多摩大橋 (たまおおはし)

企業者:東京都建設局

設計者:パシフィックコンサルタンツ

施工者:松尾橋梁,ピーエス三菱,飯田土建,戸田建設,熊谷組

所在地:東京都八王子市小宮町375番地〜東京都昭島市中神3丁目12番地

上部工形式:7径間連続PC床版鋼箱桁主径間補剛アーチ橋

下部工形式:RC張出式橋脚 (ニューマチックケーソン基礎),逆T式橋台 (直接基礎)

橋長:461.080m 支間割:51.980m+3@50.3m+50.8m+150.9m+54.5m

多摩大橋は,1966年に開通した現多摩大橋の慢性的な渋滞解消のために,その上流側に建設された橋長461mの7径間連続PC床版鋼箱桁主径間補剛アーチ橋である.本橋は,下路式補剛アーチでは,連続径間長として我が国で最長の橋梁である.本橋は,主径間が河川部に位置していることから主径間長151mに対して,一般部が50mと径間比が1:3となるため,端支点の負反力と応力バランスに対して,主径間をアーチにより補剛することで対処した.また,主径間をアーチで補剛することで曲げモーメントを低減し,桁高を全径間にわたって24mで統一することで景観の向上も図った.アーチについては,将来の同型式の並列化を考慮し,アーチが錯綜しないようにバスケットハンドル形式とし,さらにモノコック構造形型式として優雅な構造美を創出している.さらに7径間連続構造を可能にするため,摩擦減衰による減衰装置と側方に配置するゴムバッファで構成される機能分離型の免震支承を採用し,反力分散を効率よく行って耐震性の向上を図っている.本橋は,以上述べたように我が国最長の連続径間アーチ橋を合理的な構造によって実現するとともに,景観にも配慮しており,今後の橋梁技術の発展に大きく寄与するものと考えられる.

平成18年度受賞

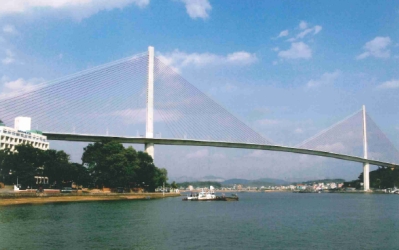

バイチャイ橋

企業者:ベトナム運輸省 第18プロジェクト管理局

所在地:ベトナム社会主義共和国 クァンニン省ハロン市

形式:6径間連続PPC斜張橋

橋長:903.00m

バイチャイ橋は,ベトナム北部の国道18号線 (ハノイから中国との国境に至る総延長319km) の中間地点である世界遺産・ハロン湾のクアルク海峡に位置している.国道18号線はクアルク海峡で分断され,フェリーにより交通を確保してきたが,交通量増大に伴う運搬能力の不足,湾内の貿易港拡張に伴う大型船舶の通航量増加および海上交通安全確保の問題が生じていた.本橋は,これらの問題を解消し,効率的な物流確保のため,ハロン湾の海峡部に建設された橋長903mの6径間連続PPC斜張橋であり,大型船舶の航路確保と景観,施工性,経済性を考慮して,世界最長の中央支間長435mを有する独立1本柱一面吊り構造が採用された.本構造を実現するため,主桁には,鋼管ブレース付1室箱桁断面を採用して自重を大幅に軽減し,主塔は,基部をPC構造として復元力特性と座屈耐力を改善し,ダンパーを設置して耐風安定性を向上させた.また,全橋模型での風洞実験により橋の耐風安定性を確認し,周辺景観に調和した新たなランドマークをハロン湾に創出した.さらに,多くのベトナム人技術者に最新の橋梁技術の転移を行い,国際社会において日本の高い技術力を示した好事例となっている.

平成18年度受賞

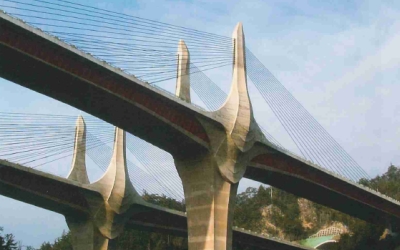

第二名神高速道路 近江大鳥橋 (おうみおおとりばし)

企業者:西日本高速道路 関西支社

所在地:滋賀県甲賀市新楽町黄瀬〜栗東市荒張

形式:(上り線)4径間連続波形鋼板ウェブPCエクストラドーズド橋

形式;(下り線)5径間連続波形鋼板ウェブPCエクストラドーズド橋

橋長: (上り線) 495.00m (下り線) 555.00m

第二名神高速道路・近江大鳥橋は,琵琶湖の南端から約10kmの山岳地に建設された波形鋼板ウェブPCエクストラドーズド橋である.急峻な地形条件と希少植物保護の観点から,側径間長が約150mにおよぶためPCエクストラドーズド形式とし,さらに波形鋼板ウェブを採用して長大橋における死荷重の軽減と施工の省力化を図っている.主桁は広幅員2面吊り構造に対応するためにマルチセル構造とし,斜材の定着部に鋼製ダイヤフラム構造を採用して自重の軽減を図った.また主塔側の定着部においては,維持管理性に優れ,かつ定着スペースをコンパクトにできる鋼製定着体構造を採用している.約30mとなる側径間閉合部の施工にあたっては,波形鋼板ウェブを先行架設して,上下床版施工用の架設桁として活用する新しい工法を考案することにより,斜面に支保工を設置せずに工程短縮と工費削減を図った.また橋脚には,設計基準強度50N/mm2 (W/C=33%) の自己充填コンクリートと高強度鉄筋 (USD685) を組み合わせて使用することで耐久性と耐震性に優れる構造とした.新しい構造を積極的に採用した本橋は,県立自然公園内に建設される大規模橋梁であることから周辺環境との融合に配慮した景観設計も実施している.

平成18年度受賞

天間川橋梁 (てんまがわきょうりょう)

企業者:東日本旅客鉄道 東北工事事務所

所在地:青森県上北郡東北町

形式:3径間連続コンクリートアーチ橋

橋長:180.40m

天間川橋梁は,JR東北本線上北町〜乙供間に位置し,青森県東部を流れる高瀬川水系の一級河川七戸川を跨ぐ橋長180.4mの鉄道橋である.本橋の架設地点は,基盤面が急な角度で傾斜しており,A2橋台部にのみ浅い位置に良好な岩盤層が存在するのが特徴である.このような地形条件に適合する合理的な構造形式として,景観にも優れる3径間連続コンクリートアーチ橋が採用された.本橋の特徴は,アーチリブを橋台,橋脚に剛結し,3径間連続補剛桁はアーチリブから吊材で支持されるが,桁に作用する地震時の水平力を全て地盤の良好なA2橋台で集中的に負担させる構造としたことである.また,アーチからの水平力を受ける橋脚は,軟弱地盤中で水平剛性が小さいため,橋脚,橋台間にタイケーブルを配置し,補剛する構造とした.以上の構造を実現するため,従来のストッパーに代えて大反力を負担できるRCストッパーが開発され,また,吊材はクリープ,乾燥収縮による補剛桁の短縮により角度変化するため,これに追随可能な新たな接点構造を有するPC吊材が開発された.

平成18年度受賞

新西海橋 (しんさいかいばし)

企業者:長崎県・長崎県道路公社

所在地:長崎県佐世保市針尾東町〜西海市西波町小迎

形式:鋼中路ブレースドリブアーチ橋

橋長:300.00m

西海橋に並列して建設された新西海橋は,新旧の調和と対比を重視sたアーチ支間230mの鋼中路ブレースドリブアーチが採用された.アーチリブは片面あたり3本の鋼管で構成され,内部に高流動コンクリートを充填することで鋼管の局部座屈強度の向上とコンクリート圧縮強度の向上を図るなど合理的な構造となっている.また,アーチ基部は鋼管まわりにコンクリートを巻き立て,スタッドジベルとPC鋼棒により一体化することで,地震時断面力等を確実に下部工に伝達するコンパクトな構造を採用している.製作,地組では,左右合計6本のアーチリブ鋼管を精度よく接合するため,専用架台を用いた構造精度管理が行われた.架設では,海上からの部材供給が困難なため,ケーブルクレーンを用いた斜吊り工法が採用され,斜吊りケーブル張力,コンクリート充填状況などが集中管理された.構造上重要な鋼管へのコンクリート充填に関しては,ボルト部への曲面ライナの使用と内面シール施工による漏水防止対策を実施するとともに,充填時に材料分離や充填不良が生じないことを実物大充填試験により確認した.また,コンクリートの圧送試験を行い,圧送時のスランプフロー変化を把握し,単位水量の厳格管理や受け入れ時のスランプフローの設定を行った.

平成18年度受賞

青春橋 (せいしゅんばし)

企業者:[発注者]群馬県 嬬恋村・[発注業務委託]群馬県建設技術センター

所在地:群馬県吾妻郡嬬恋村大字大笹地内

形式:単径間 PC二重張弦桁橋

橋長:60.10m

青春橋は,群馬県嬬恋村に位置し,普通河川大堀川を横架して,嬬恋村運動公園と嬬恋村立西中学校とを連結する橋長60.1mの歩道橋である.本橋の架橋地点は急峻なV字谷であり,両岸や河川内の使用は保安林指定等による制約,また,バリアフリーや路面凍結から縦断勾配の制約を受けた.これらに対して合理的な構造として,2種類のケーブルを配置した張弦桁構造が採用された.本構造は,従来の張弦桁構造をベースとして,主桁架設時の自重を支持する1次ケーブルと主桁のサグ調整に利用する2次ケーブルの2種類のケーブルを配置し,構造系変換によって主桁に自碇力を与えることで二重の張弦効果が得られることを特徴としている.また,主桁は高欄部まで構造部材にしたU形断面とし,曲げ剛性を高め,活荷重による振動を軽減した.施工については,1次,2次ケーブルを仮設のアンカーブロックに他碇した後,1次ケーブルを利用してプレキャスト製の主桁セグメントを架設し,次に,主桁と2次ケーブル間に鉛直材を設置,2次ケーブルに張力を導入して主桁のサグ調整を行った後,最後に1次,2次ケーブルを他碇式から自碇式に切り換え構造系を完成させた.

平成18年度受賞

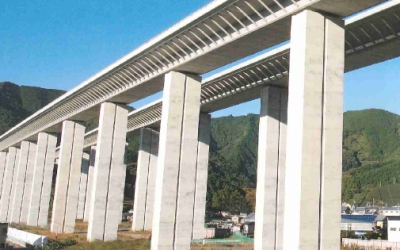

内牧高架橋 (うちまきこうかきょう)

企業者:中日本高速道路 横浜支社

所在地:静岡県静岡市葵区内牧

形式:PC21径間連続ストラット付箱桁橋

橋長:(上り線)1048.16m (下り線)1024.16m

内牧高架橋は,第二東名高速道路の一部として静岡市内に建設された21径間連続PC箱桁橋である.国内に前例の少ないストラット付PC箱桁形式を採用したことで,有効幅員16.5mのPC箱桁の断面積を従来構造に比べて約30%削減し,広幅員上部構造の軽量化と下部構造の小規模化を実現した.この結果,支間長が約50mに統一された橋長約1km,橋脚高約40mにおよぶ等桁高の連続高架橋は,規則的に並ぶスレンダーな橋脚と等間隔に並ぶストラットが支持する広い張出し床版によって圧迫感のない新たな橋梁景観を創出している.本橋の架設にあたっては,大規模橋梁の建設に有効なプレキャストセグメント工法を適用するために,箱桁中央部 (コア) のみをプレキャスト化して架設した後に,張出し床版の施工を行う断面分割型プレキャストセグメント工法を国内で初めて採用して,設備の小規模化とコスト削減を図った.本工法の採用に伴い,疲労耐久性に配慮したセグメントと張出し床版の継目部構造,ならびに確実で施工性に優れたストラット接合部構造を開発し適用している.

|

|

|