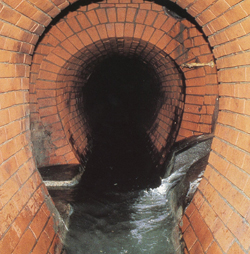

①今も使用されている下水管内 |

【施設の概要】

神田下水は、明治17年から18年にかけて現在の千代田区、内神田、鍛冶町、岩本町を中心とした地域において、「レンガ造りの管(約0.9㎞)」と「陶管(約3.1㎞)」を合わせて約4.0㎞の下水道管として整備された。

約130年を経過した現在では、関東大震災や太平洋戦争をくぐり抜けレンガ造りの管の部分が当時の姿を614m残して使用されている。

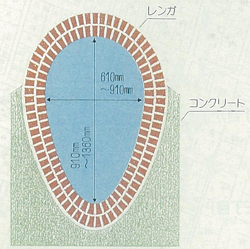

施設の特徴は、レンガ積を二重に積み上げ、管の断面が鳥の卵を逆さにした形をしており、

上部以外をコンクリートで巻く堅牢な造りとなっている卵形管である。

その特徴は、やはり管内に流れる下水の量が少ない時も、水深が深く、流速を確保できるためにゴミが堆積しない事である。

これは、下水道管として最も合理的な断面をした形となり、当時の技術力の高さをうかがい知ることが出来る。

神田下水は、このような構造的特性と随時加えられてきた適切な補修により、敷設から現在まで維持・保存されてきた下水道管として極めて希な下水道施設であり、明治から現在まで東京の都市活動を地下から支えてきた近代下水道の礎と言える。

|

②断面図 |

| 【施設の諸元】 |

| 形式: |

卵形管(レンガ積を二重に積み上げ、管の断面が鳥の卵を逆さにした形) |

| 延長: |

約600m |

| 管内断面: |

長軸(910〜1380㎜)、短軸(610〜910㎜) |

|

③神田下水の地上部

④神田下水の位置図 |

|